"Musiqi dünyası" № 3 (100) 2024

Article №9; 77-89 pр.

Ирина СТОГНИЙ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МУЗЫКАЛЬНОЙ СЕМИОЛОГИИ

Text PDFКаждый звук соответствует идее

У. ЭкоТеория

В настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнений право на существование словосочетания «музыкальная семиология». Казалось бы, та «семиосфера», в которой мы живем, органично включает в себя все, что создано человеком и никогда не мыслилась без музыки. Однако историческая реальность другая и музыку долгое время из семиосферы исключали. Свои объекты она изучает как языковые модели, а ее центральным понятием является понятие знака.

Революция научной, философской и художественной мысли, связанная с изучением семиотических механизмов в культуре (главная заслуга здесь принадлежит Ю.М. Лотману и тартуской школе) спровоцировала интерес и к музыке, как явлению семиотического порядка. Многочисленные дискуссии на тему «язык ли музыка?», существует ли «знаковая система» и возможен ли «перевод» музыкального языка на другие языки? зазвучали в 80-е годы ХХ столетия на страницах журнала «Советская музыка» [1], научных сборниках «Музыкальное искусство и наука» [2], «Проблемы музыкальной науки» [3] и других.

Предпосылки семиологической (языковой) концепции музыки лежат, прежде всего, в расширении сферы лингвистики и ее влиянии на все области научного знания. Коснувшись различных областей науки и искусства, семиотика превратилась в важнейший инструмент познания. Так появились биосемиотка, этносемиотка, семиотика кино, семиотика иконы. Огромная роль в процессе «семиотизации» человеческого сознания принадлежит романам и научной публицистике Умберто Эко – автору «Имени розы», «Маятника Фуко», «Острова накануне», «Пражского кладбища», исследованию «Поиски совершенного языка» [4], лекциям, прочитанным им в Гарвардском университете под названием «Шесть прогулок в литературных лесах» [5].

Семиология заострила проблему изучения специфики музыкального языка, и, соответственно, текстов, «написанных» на этом языке, близко подошла к герменевтике, изучающей вопросы художественной интерпретации, «навела на резкость» то, что всегда существовало в искусствоведении. Она установила новые связи и выявила новые аспекты, ранее мало осознававшиеся. Ей свойственно во всем искать смысл, объявляя самые малозначительные детали столь же важными, как и те, что находятся в центре человеческого внимания.

Музыкальная семиология в отличие от других наук строила свой путь, преодолевая большие трудности, и в этом нет ничего удивительного, так как музыкальный язык – один из наиболее трудных языков, чья знаковая система вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Не случайно на семантической шкале языков в известном труде В.В. Налимова «Вероятностная модель языка» музыкальный язык вообще отсутствует [6]. Ученый не счел возможным соотнести его с каким-либо известным типом, поскольку многоярусная организация музыкальной ткани, в которой каждый «ярус», согласуется с целым, но обладает собственной стратегией развития, не имеет аналогов. В свою очередь, А.В. Денисов рассматривает языки, определяя их как дискретные и континуальные. К первой группе относятся вербальные языки, математика, программирование. Континуальную группу составляют языки, «не имеющие исходной языковой базы» [7, 56]. К ним относится музыка, живопись и подобные.

Исходя из того, что семиология делится на три самостоятельные сферы – семантику, синтактику и прагматику, процессы смыслообразования должны изучаться в каждой из них. Семантика делает акцент на фабульно-сюжетной, образной, идейной и концептуальной сферах; синтактика определяет свои объекты в области структур и грамматик; прагматика направляет исследование в сторону изучения возможностей интерпретации музыкальных произведений.

Поиск аналогий музыки и вербального языка в целом не прошел зря, хотя и дал поначалу скорее отрицательные, чем положительные результаты. Весьма сложной задачей оказался поиск определения музыкального знака, не имеющего «словарного» толкования и находящегося в прямой зависимости от контекста его употребления и сочетания с другими знаками. В результате знаки и грамматика – основной «строительный материал» любого языка – оказались для музыки трудно формулируемыми. В музыкознании понятие знака получило широкий диапазон трактовок: от полного (А. Сохор) или частичного (М. Арановский) отрицания знаков в музыке до признания их главной составляющей му-зыкального языка (В. Холопова, С. Мальцев).

В основе семиологического метода анализа музыкального произведения лежит опора на принцип инвариантности, повторности элемента, существующего в контексте преобразований. В качестве подобного элемента может быть представлена любая структура: мотив, аккорд, ритмо-фактурная формула, ладовая организация и другие компоненты композиции музыкального произведения.

По прошествии нескольких десятилетий совершенно очевидным стал факт, что музыкальный знак не является подобием слова вербального языка (за исключением использования монограмм). Понятие инварианта, предложенное автором настоящей статьи, вместо жесткой категории «знак», возможно, проясняет задачу таким образом, что к музыкальному знаку следует предъявлять иные требования, чем к лингвистическому, как минимум, учитывая контекстуальное смыслообразование в музыке [8].

Умберто Эко пытается «просмотреть» историю человеческой культуры и цивилизации через разные типы языков1. Перед этим писатель задает читателю вопрос: на каком языке Господь впервые говорит с человеком? И поясняет: Господь использует язык, «не переводимый в слова, но все же понятный тому, кто его слышит, благодаря некоему дару или состоянию особого духовного просветления» [4, 17].

Язык отражает не только ступени цивилизации и прогресса мысли, т.е. крупные вехи человеческой истории, но абсолютно все процессы развития общественного и индивидуального сознания. В этом проявляются основы семиологии языка, которые формулируются как план содержания и план выражения. План содержания – это комплекс идей2, а план выражения – лексика, фонология, синтаксис. Оба плана обладают материалом и формой, имеют свою организацию. У. Эко, однако, подчеркивает, что «форма выражения структурирована иначе, чем форма содержания» [4, 32].

Семиотика языка существует там, где одна система отображает другую систему. У. Эко приводит в пример роман Д. Свифта «Путешествия Гулливера», в котором описаны мудрецы, принявшие решение не говорить, а только показывать друг другу соответствующие предметы, для чего были вынуждены таскать с собой огромные мешки» [4, 183]. Предметы - тоже язык, но язык, лишенный символических значений, исключительно прямо выражающий идею «высказывания». Так вырисовывается идея духовной исключительности каждого языка, по меткому выражению У. Эко, «”духа” языков, который делает их взаимно несопоставимыми, способными выражать свое и только свое видение мира, несводимое к любому другому» [4, 117].

У. Эко подчеркивает, что «мельчайшие единицы текста, буквы, обладают собственным смыслом, независимым от синтагм, где они встречаются» [4, 38]. Объектом изучения глобальных смыслов выступает Каббала, представленная У. Эко как Искусство толкования Торы.

С позиций семиологии в музыкальном произведении также не существует промежуточных, незначительных или второстепенных элементов. Семиологический анализ призывает осмыслить каждую деталь произведения, касаясь всех уровней художественного целого, и того «сцепления мыслей», о котором говорил Л. Толстой3.

В «семиотическом пространстве» отечественного музыкознания оказалось множество устремлений, отразившихся в трудах Г.А. Орлова4, Ю.Г. Кона5, В.Н. Холоповой6, В.В. Медушевского7, С.М. Мальцева8, развернувших поиск семиотических начал в музыке в связи с психологическими основами ее восприятия; И.И. Земцовского9, Б.Б. Ефименковой10 – в исследованиях фольклорно-этнографического плана. М.Г. Арановского11, Л.О Акопяна12 – в построении теории музыкального текста, А.В. Денисова13 – в исследовании музыкального языка. Автор настоящей статьи анализировал метафорические свойства музыкального языка14. Эти поиски привели к созданию направления, вылившегося в «теорию музыкального содержания» во главе с В.Н. Холоповой. В этой связи состояние современной музыкальной семиологии можно характеризовать как устремленное к полюсу «содержания». При этом в отечественном музыкознании семиологический аспект нередко приводил, по меткому замечанию Л.О. Акопяна, к «насильственной “вербализации” музыкального содержания» 15, зарубежное музыкознание с большей осторожностью подходило к вопросам семантики.

Семиология заостряет внимание на изучении конкретных деталей, способных осветить целое культурное пространство (произведения, стиля, жанра). Для нее характерно внимательное вчитывание, вглядывание, вслушивание в «мелочи» 16. Семиология привнесла осмысление каждого элемента в его обязательной связи с целым, понимание того, что нет отдельных, самодостаточных, изолированных от концепции, проявлений формы; через один аспект «прочитываются» другие. Кроме того, будучи связанным с целым, исследуемый параметр определяется концепцией произведения.

Музыка обладает огромным количеством «говорящих» деталей, подчеркивающих ее семиотический статус. Например, героями «Домашней симфонии» Р. Штрауса являются Муж, Жена и Ребенок. На интонационном уровне раскрываются разные модусы общения Мужа и Жены: взаимодействия их интонаций представляют собой диалог, спор, чаще всего заканчивающийся героически-победными интонациями Мужа, а в кульминации они звучат в тональности Жены (тональность Мужа — F-dur, Жены — H-dur). Здесь много иронического подтекста, раскрывающегося в мелких деталях, даже в том, что у тональностей, представляющих героев, соотношение тритона.

Для семиотики нет ничего малозначительного, неважного, она всюду находит свои объекты, раскрывая новые грани известного. Можно сказать, что в целом семиотический метод анализа материала — это метод конструирования смыслов и осмысления конструкций.

Семиотика тесно связана с поэтикой постмодернизма – и не только в связи с использованием цитат, перекочевавших из других текстов. Постмодернизм подарил миру новые концепции искусства и новые идеи работы с материалом: полистилистику, политекстовость, интертекстуальность, но прежде всего, определила семиотическую значимость таких категорий, как текст и произведение.

Проблема текста в ее культурологическом освещении составляет основу трудов Э. Кассирера, К. Леви-Стросса, Р. Барта, М. Хайдеггера, Э. Гуссерля, Г. Гадамера, Г. Шпета, П. Рикера, Э. Бетти, Р. Бультмана, У. Эко, К. Ванхаузера, Ю. Лотмана, Б. Успенского, М. Бахтина, Ю. Лотмана, Ю. Степанова и многих других исследователей. В музыковедении проблема текста освещалась в трудах М. Арановского, Л. Акопяна, Н. Гуляницкой и целого ряда других отечественных и зарубежных авторов.

В культурологическом ракурсе текст представляет собой корневую систему, источник сочинений, состоящий из готовых элементов (далее – текстовых элементов), подвергающихся всякий раз новому осмыслению в процессе создания произведения. Поэтому он не является структурой, а является смыслопорождающим механизмом, создающим обширные возможности для интерпретации текстовых элементов в музыкальном произведении. В то же время в качестве текста может функционировать и отдельное произведение, поскольку само подвержено множественным интерпретациям, оказываясь тем же самым смыслопорождающим механизмом, что и «большой текст» 17.

Будучи источником, из которого черпаются лексика, образно-смысловые конструкции, исполнительские интерпретации, текст функционирует как линейная и нелинейная структура, текстовые элементы которой вступают в прямые и обратные связи. Музыкальный текст является востребованной научной категорией музыковедения. Он исследовался и неоднократно описывался в трудах многих исследователей. Сталкиваясь с категорией текста, нельзя не согласиться с мыслью, высказанной Л. Акопяном. Он относит текст к той специфической категории, которая «трудно формулируется, но при анализе музыки оказывает весьма существенное воздействие на методологический выбор» [11, 5].

Интерес к тексту, особое внимание к слову определило лидирующее положение данной проблемы в структурной лингвистике, текстологии, текст стал одним из центральных понятий современной науки и культуры. В каждой научной сфере текст рассматривается как феномен, обладающий множеством смыслов. С течением времени актуальность изучения проблемы текста становится все более заметной.

Данное понятие оказалось научно продуктивным, помогая увидеть перспективу изучения процессов музыкального смыслообразования во всей его иерархической многослойности и многомерности. Будучи по своей природе семиотической структурой, опирающейся на систему знаков, текст изучается в контексте языка, является одной из категорий языка, но в отличие от него обладает некой «рамкой», границей, очерченной культурно-историческими традициями или корпусом авторских сочинений. Пользуясь высказыванием Н.С. Гуляницкой, о том, что «ТЕКСТ – в его современном истолковании – может обнимать множество объектов, которые, сосуществуя в некоем единстве, не утрачивают свойств различения» [12, 84], попытаемся очертить некоторое «множество объектов» в их семиотическом значении.

Текст может изучаться как феномен культуры, представленный корпусом сочинений: одного жанра, одного автора, одного сюжета, воплощенного разными видами искусства («Дон Жуан», «Дон Кихот», «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Евгений Онегин» в литературе, театральной драме, кино, опере, балете) – все они образуют единый «текст» 18.

Интересный пример осмысления текста предпринят французской исследовательницей Мари-Жозе Фуртанье в статье «Текст как музыкальная партитура» [13]. Эта метафора предполагает различные виды «исполнения» (т.е. домысливания, достраивания сюжетных линий и т.д.) и принадлежит П. Рикеру. Сравнивая литературный текст с партитурой, Фуртанье в качестве объекта избирает «Гольдберг-вариации» И.С. Баха, ставшие сюжетно-драматургическим стержнем двух романов. На единой основе возникт текст, соединивший все формы существования «Гольдберг вариаций», включая анализ исполнений19. Сравнение автора статьи художественного текста с музыкальной партитурой не случайно, поскольку сам музыкальный текст обладает множественными смыслами, и тем самым дает повод к многочисленным его толкованиям и интерпретациям. В конечном итоге французская исследовательница предлагает использовать «метод вариаций» для изучения литературы. Это пример интертекстуальных взаимодействий, способствующих смысловому расширению и взаимному обогащению всех текстовых элементов, участвующих в создании подобных перекличек с исходным материалом.

Р. Барт неоднократно подчеркивал, что текст представляет собой нечто неструктурированное, открытое. Об этом свидетельствует ряд его высказываний: «Ни о какой конструкции текста не может быть и речи: все в нем находится в процессе ежесекундного и многократного означивания, но при этом никак не сопряжено с итоговым целым, с завершенной структурой» [14, 38].

Ярким подтверждением «многократного означивания» является интертекстуальность, определившаяся как общее свойство культуры ХХ века. Интеграцию чужого материала с собственным можно наблюдать в живописи (у П. Пикассо целые серии картин написаны по мотивам чужих картин, например 44 картины на «Менины» Веласкеса), в литературе, музыке. Проявления интертекстуальности в музыке существовали и раньше, но в ХХ веке возрос «коэффициент осознанности» в использовании «чужого слова».

Интертекстуальный мир многомерен и пронизан бесчисленными связями между текстами, что создает бесконечно новые смыслы в их интерпретации. Текстовые связи проявляются в цитациях, стилизациях, аллюзиях – и это большая область изучения, фактически уже самостоятельная наука, родившаяся благодаря постмодернистским тенденциям в искусстве ХХ в. Интертекстуальные связи порождают мощную драматургию, повышают концептуальность произведения и образуют его глубинные смыслы.

Обращение к чужому творчеству является одним из методов самопознания и поиска оригинального пути в искусстве. В осмыслении себя сквозь призму другого – (а это часто происходит при помощи цитат и аллюзий, почерпнутых из творчества адресата), можно видеть реализацию важнейшего смыслового концепта, именуемого «чужим словом» (это словосочетание стало излюбленным научным термином благодаря А. Ахматовой, впервые употребившей его в «Поэме без героя»: «А так как мне бумаги не хватало, я на твоем пишу черновике. И вот чужое слово проступает…»).

Следует подчеркнуть, что включение в собственный текст «чужого слова», являющегося одним из основополагающих способов организации произведений искусства модернизма и постмодернизма, во многом определило и специфику музыкальной семиотики.

Впервые данная проблема прозвучала в конце 60-х годов ХХ века в литературоведческих работах Юлии Кристевой [15], оказавшись плодотворной не только для теории литературы, семиологии, но и для музыкознания, поскольку в композиторском творчестве она давно уже освоена самой практикой. Следует заметить, что актуальность этой проблемы с течением времени только возрастает вместе с появлением новых методов работы с интертекстами.

Согласно высказыванию Р. Барта «каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат. Обрывки культурных кодов, формул, ритмических структур, социальных идиом и т.д. – все они поглощены текстом и перемешаны в нем. Интертекстуальность <…> представляет собой общее поле анонимных формул…» [4, 18]. В свою очередь, исследователь творчества Р. Барта Г. Косиков замечает: «Любой пишущий, даже если ему не пришлось прочесть ни одной книги, все равно находится под влиянием окружающих дискурсов (социолектных, бытовых, научных, пропагандистских и т.п.), под влиянием которых и складывается вновь возникающий текст» [16, 18].

Интертекстуальное пространство, однако, шире текстовых взаимосвязей и непосредственных заимствований, хотя и связано с ними. По наблюдению О. Ревзиной интертекстуальность имеет огромную шкалу: «от цитаты до “следовой структуры”, представляющей собой некие “осколки”, обладающие лишь метонимической функцией» [17, 438].

Анализ текстовых взаимодействий позволяет открыть новые измерения привычного, сделать акцент на скрытых или глубинных смыслах. Важно при этом не только осознавать их наличие, но и понимать причины, побудившие композиторов обратиться к «чужому тексту».

Одной из таких причин является стремление к расширению стилистической палитры композиторов, поиск новых приемов письма, что проявлялось в обращении к музыкальной лексике других авторов. Примером может служить Фантазия А. Глазунова «Море», посвященная памяти Вагнера. В ней композитор достигает огромной мощи звучания и близкого вагнеровскому оркестрового колорита. А в симфонической картине «Кремль» Глазунов обращается к иному кругу средств, поскольку она посвящена памяти Мусоргского. В этом сочинении наряду с колокольным звоном во 2-й части («У монастыря») есть имитация церковного пения, также почерпнутого от Мусоргского. Можно также услвшать сходство темы вступления ко 2-й части с темой 1-й части «Иоанна Дамаскина» Танеева, также символизирующей церковное пение (точнее, псалмодирование). При анализе Третьей симфонии Глазунова, посвященной Чайковскому, следует обратить внимание на интонационно-тематическое сходство, и на близость гармонического языка симфонии с музыкой адресата.

Если не знать, что в adagio 31-й фортепианной сонаты Бетховена использована цитата из «Страстей по Иоанну» (№58 – ария альта), то глубинный смысл евангельской идеи не раскроется исполнителю. Смысл арии передан в словах: «Свершилось все».

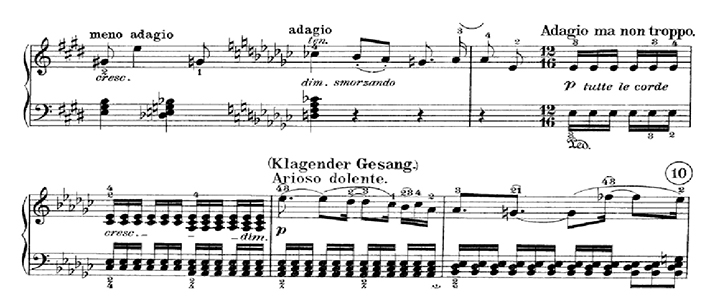

Пример 1

И.С. Бах Iohannes passion. Ария альта №58

Пример 2

Л.В. Бетховен Соната для ф-п ор.110 №31, 2 ч.

Бетховен воспроизводит характерный комплекс интонаций: некое подобие речитативной фразы партии Евангелиста, затем инструментального вступления, и наконец, ариозо, соответствующее вступлению альта. Есть разница в тональностях. У Баха – h-moll, у Бетховена as-moll. Бетховенская густо-бемольная тональная версия создает новое осмысление евангельского повествования, новое измерение страдания и сострадания.

Другой пример фиксирует сходство темы первой части кантаты И.С. Танеева «Иоанн Дамаскин» (верхняя строчка примера №3) и речитатива альта (№9) из «Страстей по Матфею И.С. Баха (нижняя строчка примера №3).

Пример 3

С.И. Танеев Кантата «Иоанн Дамаскин»

И.С. Бах. Страсти по Матфею. Речитатив альта №9

Каков результат подобного взаимодействия? Совершенно очевидно, что привычная трактовка танеевской темы как романсовой (именно так она чаще всего позиционируется) явно недостаточна. Глубинный смысл оказывается иным – танеевский «романс» наделяется «страстной» символикой.

Еще один пример: интонационная связь «танца семи покрывал» Саломеи Р. Штрауса с Побочной партией из Шестой симфонии П. Чайковского. Танец воплощает многогранный образ Саломеи – негу, томность, необузданную экстатичность, болезненное чувство любви. Побочная партия Шестой симфонии Чайковского, несомненно, является «знаком» темы любви для «Танца семи покрывал». Однако Р. Штраусом она интонируется иначе, в ней цитируются только первые 4 звука темы Чайковского. Начавшись, тема всякий раз быстро «сворачивается», превращаясь в короткий, динамично развивающийся мотив. Интонации темы любви трансформируются в соответствии с образом Саломеи.

Пример 4

Р. Штраус, «Саломея». Танец «семи покрывал»

В своих симфонических произведениях Р. Штраус часто прибегает к чужой лексике, и «говорит» языками разных композиторов: И. Гайдна, Ф. Шуберта, ф. Мендельсона, Ф. Шопена, Р. Вагнера, Г. Малера. Это «стилевое многоязычие» образовало мощный ресурс, которым композитор пользуется в зависимости от концепции сочинения. Так например, Дон Жуан, Дон Кихот, Муж (в «Домашней симфонии») изъясняются в чувствах к своим возлюбленным вагнеровской «любовной лексикой».

В «Альпийской симфонии» подразумеваемый путник, путешествующий в горах, приходит к ручью – Р. Штраус «воскрешает» шубертовский стиль, напоминая о ручье из «Прекрасной мельничихи»; красота ночного пейзажа, соответственно, воплощается языком шопеновских ноктюрнов.

В «Домашней симфонии» узнаются языки И. Гайдна (игры ребенка, в соответствии с программой сочинения) Ф. Мендельсона («Песня без слов» g-moll, № 6 фигурирует в роли колыбельной). Иронический подтекст симфонической поэмы «Дон Кихот» во многом обязан лексике малеровских маршей. Так, в пятой вариации Р. Штраус использует пассажи арф – момент, когда Дон Кихот увидел Дульсинею. Пассажи арф отсылают к сходной ситуации в балете Минкуса «Дон-Кихот»: вариация Китри-Дульсинеи тоже предваряется пассажем арф. В своей поэме композитор прибегает и к жанровым аллюзиям, в частности, к танго. Его выразительная природа как нельзя лучше передает страсть, бушующую в душе рыцаря. Р. Штраус использует множество танцевальных ритмов, выписывая образ Дульцинеи – и эти танцевальные ритмы ассоциируются с балетными «па». Здесь рождается дополнительный смысл: Р. Штраус, по всей вероятности, создает аллюзию на балет Минкуса «Дон-Кихот» об этом говорит характерная «балетная» стилистика танцевальных дивертисментов в поэме Р. Штрауса, облегченный характер интонаций, связанный с образом «дамы сердца».

Такая пластичность мышления и умение «говорить» разными языками, легко перестраиваясь в любой из них, создала особый метод композиции, применяемый в тех случаях, когда концепция требует «чужой лексики». Это же придает его симфоническим поэмам ироничность, мягкую и благородную, тонкую и аристократичную. Композитор при этом отстранен от своего объекта – его оценивающий взгляд постоянно ищет форму представления своего героя.

Весь этот «стилевой космос» Р. Штраус использует в зависимости от драматургической ситуации. Дон Жуан, Дон Кихот, Муж («Домашняя симфония») изъясняются в чувствах к своим возлюбленным вагнеровским языком, композитор отдает дань его «любовной» лексике. Ручей, встретившийся путнику в горах, («Альпийская симфония»), «воскрешает» шубертовский стиль, а красота ночного пейзажа, вызывающая у путника замирание сердца, соответственно, шопеновский. Метод направлен в сторону усиления того или иного образа. Так, используя накопленное, и в целом, почти не цитируя, но применяя лексику разных композиторов, Р. Штраус стал одним из наиболее интертекстуальных художников ХХ века, оказавшись созвучным своему времени. Однако без понимания законов этого времени, без той семиотической составляющей понять его творчество, как и творчество многих композиторов невозможно.

Понимание этого явления как общекультурного избавляет от узости суждений, которые когда-то применялись по отношению к творчеству Р. Штрауса, именуемого композитором-эклектиком, причем, с негативным оттенком. В этом понимании важная роль принадлежит семиотике, где интертекстуальность оказалась не только методом сочинения музыки, но и методом ее анализа.

Другой композитор - П. Хиндемит тоже «говорит» разными языками, но для них характерна адресация к эпохе – барочной, классической, романтической, и к соответствующим жанрам, представляющим эпоху. Порой, прорисовываются и авторские стили разных композиторов, как конкретные «голоса» этих эпох.

Хиндемит реконструирует «чужие» стилевые признаки, сохраняя при этом собственную лексику. Язык становится «двойственным». Например, во Второй фортепианной сонате слышатся «голоса» С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Ф. Шопена и других композиторов. Интертекстуальные взаимодействия обнаруживаются на лексическом, жанровом и композиционном уровнях.

В лексике первой части заметны связи с романтизмом. В Главной партии это проявилось в фактуре, мажоро-минорных комплексах, частом использовании органного пункта, играющего роль красочной педали; в Побочной – в интонационно-тематической (трезвучной) природе, ярко жанровом (песенно-танцевальном) колорите, мажоро-минорном облике тематизма, его секвентном развитии. Параллельно с иностилевыми включениями весьма ощутим авторский «голос». Романтический колорит двух партий «смешан» с лексикой Хиндемита, что проявилось в большой роли квартовых и квинтовых созвучий, частом использовании секундово-терцовых попевок, октавных возгласов, линеарном движении голосов.

Вторая часть сонаты представляет собой образец работы Хиндемита с жанром. Это типичный вальс-бостон, встречающийся также в его фортепианной сюите «1922 год» 20. Стихия вальса отсылает к эпохе романтизма, «шопеновским» фигурам, адресующим к самым ярким проявлениям этого жанра. «Многоязычие» принимает более конкретный характер: один из «языков» явно «шопеновский». Хиндемит создал аллюзию на Первую балладу и Вальс e-moll Шопена – с характерным унисонным «разбегом» во вступлении, воспроизводя его перед каждым проведением темы вальса. Так стилевое «двуязычие» этой части обретает адресную природу.

Третья часть состоит из двух жанровых разделов: пассакалии и рондо, в которых вновь проявилось стилевое «двуязычие», сказавшееся в синтезе барочной и хиндемитовской палитр (пример 5). Пафосные интонации, свойственные барочной риторике, остинатные фигуры, типичные пунктирные обороты, тональность h-moll – все это характерные черты барочной пассакалии, но интонируются они «хиндемитовским» языком.

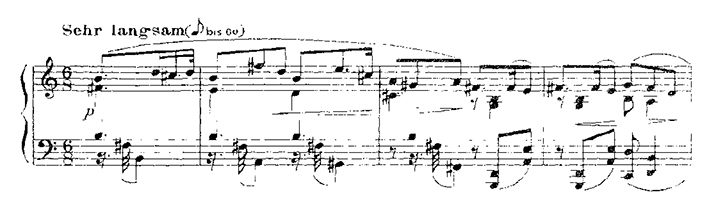

Пример 5

П. Хиндемит. Соната для ф-п №2. III часть

Прозрачная фактура классического рондо (пример 6) с начальным рефреном в кристально «чистом» G-dur смешивается с композиторскими красочными диссонансами; вновь возникает «двуязычие», в котором авторский язык переплетается с языком венских классиков.

Пример 6

П. Хиндемит. Соната для ф-п №2. III часть

В строении цикла важной оказывается связь всех его частей скрытыми интонационными нитями, так, что каждая часть вместе со своими внутренними разделами претворяет свободно трактованные вариационно-вариантные принципы. В определенном отношении это тоже романтический «след», который наиболее заметен в сонатных циклах И. Брамса21. Вариационный цикл здесь, как и у Брамса, выступает формой второго плана.

Таким образом, интертекстуальный язык Хиндемита проявился во Второй сонате в виде стилевых и жанровых взаимодействий. При этом сам композитор занимает позицию «комментатора». Композитор эпохи барокко «комментировал» используемый им хорал, Хиндемит «комментирует» стили как сложившиеся культурные системы, как целостные концепции, повествуя о них собственным языком. Композитор говорит о вечных ценностях, прибегая к языковой «полифонии», смешивая краски.

Иными свойствами обладает интертекстуальный язык современного композитора Владимира Рябова. В отличие от Хиндемита, у Рябова – проявляются тяготения к «именным» языкам и стилям, прежде всего, к Брамсу, хотя слышны «голоса» и других авторов (Баха, Моцарта, Шопена). Все же «вторым языком», кроме собственного, чаще всего выступает язык Брамса, который стал для него «родным» – языком внутренней речи, его вторым «я».

Не стилизация приемов, а «срастание» родственных душ, существующих в разном времени, но в едином художественном пространстве – таков результат этого взаимодействия. Брамс – его «вторая натура», внутренний голос, и это родство проявляется буквально на «клеточном» уровне музыки Рябова. Можно сказать, что музыка В. Рябова – это музыка «современного» Брамса.

Природа мелоса, фактурная графика, плотность звучания, повествовательная балладно-эпическая манера высказывания, сочетание массивности и хрупкости, часто встречающаяся ритмика «два на три» терцово-секстовые дублировки голосов – отличительные черты стиля обоих композиторов. Гармоническая и тональная природа, соответственно, разная. Рассмотрим это на примере фортепианного цикла «Четыре хроматических этюда».

В цикле нет прямых заимствований и стилизации, но есть «прорыв» к Брамсу, к самой сути его музыки. Это явление, близкое к стилизации, аллюзиям, но все же иное. Стилевая диффузия существует не как «прием» ничего нарочитого, эпатажного, – но как точка устремления. Приверженность языку Брамса для В. Рябова «величина постоянная». Например, вычленив хроматические комплексы, свойственные лексике И. Брамса, В. Рябов создает свой «хроматический мир» в цикле этюдов.

Рябов проявляет необычайную изобретательность в «плетении» хроматических линий, микроинтонаций, сотканных порой из подголосков, иногда на расстоянии создающих свой причудливый хроматический узор. В этом финальном этюде ощущается «хиндемитовский» подход к иностилевым включениям. Адресация к эпохе, а не к «именному» стилю, определяет авторскую позицию как позицию комментатора.

В музыке В. Рябова существуют адресации и к иным авторам. Обратимся к циклу «Три пьесы» ор.65. Все пьесы имеют разные посвящения. Первая – Каприччио памяти И. Брамса, соответственно, написана брамсовским языком с характерной фактурной расстановкой голосов, мотивной структурой тематизма (пример 7). Судя по многим признакам, композитор опирался большей частью на ор.117, интонационно приближаясь к Интермеццо №1, а тонально (b-moll) – к Интермеццо №2.

Пример 7

В. Рябов. Три пьесы. Каприччио памяти И. Брамса

В процессе развития в интонационное пространство Каприччио «втягивается» тематизм Интермеццо ор.117 №2 Брамса – заметно явное сходство с его средним разделом, (примеры 8-9) «просыпаются» и отголоски Интермеццо ор.117 №3.

Пример 8

И. Брамс Интермеццо op.117 №2

Пример 9

В. Рябов. Три пьесы. Каприччио памяти Брамса

Две другие пьесы, хоть и имеют специальные посвящения (вторая В.М. Троппу, третья Lilo Brandl-Welkum), также написаны брамсовским языком. В «Молитве» – второй пьесе цикла (пример 10) В. Рябов избирает в качестве глубинного интонационного подтекста музыку двух композиторов – И.С. Баха и И. Брамса, отсылая к баховской прелюдии и фуге из 1 тома ХТК es-moll – одной из самых проникновенных молитв в музыке, и к Интермеццо ор.118 № 6 Брамса (пример 11). Во всех этих сочинениях использована тональность es-moll, трехдольный метр (у Баха 3/4, у Брамса и Рябова – 3/8). Этот интертекстуальный эксперимент оказался художественно оправданным.

Пример 10

В. Рябов. Три пьесы. Молитва

Пример 11

И. Брамс Интермеццо op.118 № 6

В «Адриатической волне» – третьей пьесе цикла, можно отметить аллюзии в начале пьесы на главный лейтмотив из «Тристана и Изольды» Р. Вагнера (пример 12), а в среднем разделе – на Интермеццо ор.116 №5 и №7 Брамса. Явно по-брамсовски звучит заключительный пассаж, состоящий из параллельных секст.

Пример 12

В. Рябов. Три пьесы. Адриатическая волна

Интертекстуальные модели, созданные Рябовым в этом цикле, образуют своеобразный гипертекст, в котором присутствует «тень» И. Брамса, порой Баха и Вагнера и других композиторов.

Багатель №2 из цикла «Шесть багателей», посвященного Н. Мндоянцу – еще один «голос», в данном случае принадлежащий В. Моцарту.

Пример 13

В. Рябов. Шесть Багателей. № 2

Интертекст нередко превращается в гипертекст, который образуется в связи с различными версиями одной идеи. Многочисленные версии «Кармен», начиная новеллой П. Мериме, продолжая оперой Бизе (со всеми вариантами ее постановок от классической до версии театра «Геликон»), балетом Р. Щедрина, драматически-пластической трактовкой в театре П. Фоменко, и завершая «Концертной фантазией» в джазовом стиле А. Розенблата – представляют собой гипертекст, связанный с интерпретацией образа «Кармен» 22.

Частое использование темы «Лунной» сонаты Бетховена разными композиторами образует гипертекст. В финале фортепианной сонаты Шуберта A-dur (1828 года) использована аллюзия на «Лунную» сонату23. Само по себе сходство интонаций Шуберта и Бетховена никакого удивления не вызывает, в особенности, если говорить об интонациях героического или героико-трагического характера – вспомним хотя бы обе c-moll’ные сонаты: 32-ю Бетховена и Шуберта 1828 года24. «Лунная» стала символом эпохи, знаком романтического мирочувствия, невзирая на эпоху, в которую она родилась и последующие времена своего «возрождения» в ХХ веке, к примеру, в альтовой сонате Д. Шостаковича, Третьей симфонии А. Шнитке, Второй симфонии Б. Чайковского.

Интонации «Лунной» становятся метафорой в последней альтовой сонате Шостаковича, Третьей симфонии Шнитке, Второй симфонии Б. Чайковского. Путь к ней проложил Шуберт, исторически оказавшись ближе других к первоисточнику.

Другой принцип образования гипертекста – на основе связи произведений одного композитора (например, лексический синтез нескольких произведений И. Брамса в сочинении В. Рябова «Каприччио памяти Брамса»).

Исходя из сказанного можно сделать вывод о том, что композиторская работа с интертекстом весьма разнообразна. Но во всех случаях художественная задача заключается, прежде всего, в расширении емкости художественного текста, образовании глубоких смысловых подтекстов, включающих диалог эпох или авторских стилей, где «чужие голоса» находят свое место, встраиваясь в авторский контекст.

1. Эти типы У..Эко формулирует следующим образом: искусственный; интернациональный по распространению; узко ограниченный возможностями применения; не обладающий творческими возможностями, т.к. есть угроза утраты своих денотативных свойств; лишенный грамматики, способный порождать неопределенный или бесконечный ряд фраз; не предназначенный для открытия нового, ибо каждому элементу выражения в нем всегда соответствует определенное, заранее известное содержание [4, 182].

2. У. Эко также использует выражение «субстанция содержания», поясняя, что это «смысл единичных высказываний» [4, 31].

3. Адресация к Л.Н. Толстому была почерпнута автором данной статьи из книги Ю.М. Лотмана «Анализ поэтического текста» [9,70].

4. Орлов Г.А. Древо музыки. Вашингтон – Санкт-Петербург, 1992. 408 с.

5. Кон Ю. Г. Вопросы анализа современной музыки. Л., 1982. 149 с.

6. Холопова В. Н. Музыка как вид искусства. Учебное пособие: в 2-х ч. СПб., 2000. 320 с.

7. Медушевский В. В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. М., 1976. 254 с.

8. Мальцев С. М. Семантика музыки (семиотический взгляд) // Исследования. Публицистика. СПб., 1997. С. 161-218.

9. Земцовский И.И. К проблеме генезиса музыкального языка // Этот многообразный мир музыки. М., 2010. С.78-85.

10. Ефименкова Б. Б. Ритм в произведениях русского вокального фольклора. М., 2000. 256 с.

11. Арановский М. Г. Музыкальный текст: Структура и свойства. М., 1998. 343 с.

12. Акопян Л. О. Указ.соч.

13. Денисов А. В. Музыкальный язык: Структура и функции. СПб., 2003. 207 с.

14. Стогний И.С. Метафорический язык музыки // Музыковедение. 2010. № 10. С. 11-16.

15. Акопян Л. О. Указ. соч. С. 12.

16. Роль мелких деталей в литературе хорошо известна. Вот несколько примеров. Портрет, висящий над кроватью Чичикова (портрет Наполеона) во многом проясняет загадку самого Чичикова. Осознавая себя «маленьким Наполеоном», Чичиков подражал ему в своих привычках, походке, внешнем облике, строил соответствующие «наполеоновские планы». Имена детей Манилова — Алкид и Фемистоклюс являются важнейшей характеристикой их отца (плохо образованного, на что указывает книга, всегда открытая на 14-й странице), но высокопарного и претенциозного. Брусничная вода, упоминаемая Пушкиным в «Евгении Онегине», говорит о среднем достатке семьи Лариных — ее пили в небогатых семьях вместо вина. «Нос» — самая необычная и фантастическая повесть Гоголя, в которой непонятна, прежде всего, автономность Носа, превосходящего по положению своего хозяина. Гоголь очеловечивает нос, который становится полноправным членом общества, и даже собирается бежать за границу. Все планы его хозяина — майора Ковалева — рассыпаются после исчезновения носа — вместе с ним потеряна его репутация. А нос сам поднимается по карьерной лестнице выше своего хозяина, за что принят в обществе. Но если вспомнить, что и Эдгар По посвятил рассказ «Знаменитость» носу, чем и объясняется название, то нос оказывается символом репутации. И «Нос» Гоголя и «Знаменитость» Э. По написаны в одно время (1835 г.).

17. Термин Р. Барта [10, 414].

18. Анализом подобных текстов занимается нарратология – наука, изучающая жизнь сюжета, образующего единый текст (метатекст) в культурном пространстве.

19. Сюжет обоих романов основан на исполнении «Гольдберг-вариаций». Один из них «Ночь Святого Иоанна» Жоржа Дюамеля (1935г), в котором героиня исполняет «Гольдберг вариации» на клавесине, а слушатели их по-разному интерпретируют, в соответствии с событиями собственной жизни. Второй роман под названием «Гольдберг-вариации» Нэнси Хьюстон (1981г) в точности повторяет структуру баховских вариаций: роман состоит из 32 глав, каждая из которых посвящена отдельному персонажу и описывает связь его жизненных событий, уподобляя развитию вариации. Далее исследовательница привлекает анализ исполнения Г. Гульдом все «Гольдберг-вариаций».

20. Похожий тип вальса встречается и в III части (средний раздел) Первой ф-ной сонаты П. Хиндемита и во II части Второй ф-ной сонаты Д. Шостаковича.

21. См. об этом: Стогний И. Семантика вариационного процесса в фортепианных сонатах И. Брамса [28].

22. Так, балет «Кармен» имеет множество текстовых версий В 1931 году Касьян Голейзовский поставил свой одноактный балет «Кармен» на музыку Бизе в Московском художественном балете. Ролан Пети в 1949 году поставил балет «Кармен» по опере Бизе. «Кармен-сюиту» Р. Щедрин создал в 1967году. Немецкие композиторы В. Фортнер и В. Штейнбреннер создали одноактный балет «Кармен на музыку Бизе для постановки в Штутгартском балете в 1970 году. «Кармен» в стиле фламенко был поставлен в 1992 году Рафаэлем Агиларом с использованием фантазии П. Сарасате на музыку Бизе. Британский хореограф Мэтью Борн в 2000 году поставил спектакль «Кармен», сюжет которого включает фрагменты из «Вестсайдской истории» и частично из новеллы Мериме «Кармен», на музыку Бизе в оркестровке Щедрина. «Ансамбль современного балета Миши Ван Ука» в 2009 в Италии поставил спектакль «Кармен». Кроме того, существует множество инструментальных пьес-фантазий на темы Кармен. Среди них: Ф. Борн Блестящая фантазия на темы из оперы 'Кармен' Бизе для флейты и фортепиано. В. Горовиц Фантазия на темы оперы «Кармен». А. Розенблат Концертная фантазия на темы оперы «Кармен» для 2-х фортепиано. Ж. Бизе – К. Корниенко «Сюита-фантазия» на музыку оперы «Кармен». Бизе-Ваксман-Кугель Фантазия на темы из оперы "Кармен". Ф. Прото "Фантазия Кармен". Ваксман "Кармен - фантазия" для скрипки и фортепиано. И это далеко не полный список данного гипертекста.

23. См. такты 200-208.

24. Движение к интонациям, вызывающим ассоциацию с «Лунной», в финале A-dur’ной сонаты Шуберта происходит постепенно. Сначала появляются триоли – так начинается первый эпизод рондальной композиции финала, во втором эпизоде рождается тональность cis-moll и «выплывают» знакомые интонации с характерным фактурным рисунком и перекличкой регистров. Дальше начинается постепенное «убывание» знакомых интонаций. Последними исчезают триоли. Логика этого процесса совершенно очевидна: длительное накапливание и «взращивание» различных элементов, ассоциирующихся с «Лунной» и столь же длительный уход от них с возвращением к исходной «точке отсчета» триолям. Подобная концепция вполне могла бы воплотиться в современной композиции. Не вызывает сомнений осознанное включение бетховенских интонаций – об этом говорит вся «технология» работы с материалом.

Литература:

1. «Советская .музыка», 1979, №3, с.24-29; 1979, №12, с.32-34;1980, №9, с.48-50; 1980 №10, с.99-109.

2. Розин В. Формирование предметности искусств и проблемы восприятия //Музыкальное искусство и наука. Вып.3. М.: Музыка, 1978. С. 106-123.

3. Орлов Г. Семантика музыки // Проблемы музыкальной науки. Вып.2. М.:Сов. Композитор, 1973.– С.434-479.

4. Эко У. Поиски совершенного языка в европейской культуре. – СПб.: Alexandria, 2007. – 320 с.

5. Эко У. Шесть прогулок в литературных лесах. – СПб.: Симпозиум, 2007. – 285с.

6. Налимов В. Вероятностная модель языка. М.: Наука, 1979. М.: Наука, 1979. – 303 с.

7. Денисов А. Музыкальный язык: структура и функции СПб.: Наука, 2003. – 207 с.

8. Волкова (Стогний) И. Понятие инварианта в концепции музыкального языка: дис. … канд. искусствоведения: 17.00.02. – Л., 1986. – 183 с.

9. Лотман Ю. Анализ поэтического текста // О поэтах и поэзии. – СПб.: Искусство, 1996. – С. 18-252.

10. Барт Р. От произведения к тексту // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М.: Прогресс, 1989. – С. 413-423.

11. Акопян Л. Анализ глубинной структуры музыкального текста. – М.: Практика, 1995. – 256 с.

12. Гуляницкая Н. Методы науки о музыке. – М.: Музыка, 2009. – 256 с.

13. Fortanier Marie-Jose Le texte est comme une partition musicale // L’héritage ittéraire de Paul Ricœur, URL: http://www.fabula.org/colloques/document 1930.php.

14. Барт Р. S/Z. Перевод с франц. Г. Косикова и В. Мурат. Изд-е 2-е, доп. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 232 с.

15. Кристева Ю. Семиотика: Исследования по семанализу / пер. с франц. Е.А. Орловой. – М.: Академический проект, 2013. – 285 с.

16. Косиков Г. Идеология. Коннотации. Текст / Г. К. Косиков // Вступит. статья к S/Z Р.Барта. 2-е изд., испр. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – С. 8 29.

17. Ревзина О. О понятии коннотации / О. Г. Ревзина //Языковая система и ее развитие во времени и пространстве: сб.научных статей. М. – Изд-во МГУ, 2001. – С.436-446.

18. Арановский М.Г. Музыкальный текст. Структура и свойства. – М.: Музыка, 1998. – 344 с.

19. Стогний И. Семантика вариационного процесса в фортепианных сонатах И. Брамса